|

丂僩儕僈乕億僀儞僩偭偰壗丠 |

乽僩儕僈乕億僀儞僩乿偲偄偆尵梩丄偛懚抦偱偡偐丠

乽抦偭偰傞傛乿丄偲偄偆曽傕偄傟偽丄乽抦傜側偄乿丄

乽弶傔偰暦偄偨乿偲偄偆恖傕懡偄偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅

僩儕僈乕億僀儞僩偺乽僩儕僈乕乿偲偼丄捈栿偡傞偲廵偺乽堷偒嬥乿

傪堄枴偟丄偙偙偐傜乽暔帠傪堷偒婲偙偡偒偭偐偗乿偲偄偆堄枴偱傕

巊傢傟偰偄傑偡丅

儊僨傿僇儖偺暘栰偱偼捝傒偺偁傞晹埵偺尨場偲側傞億僀儞僩乮峝寢乯

偲偄偆堄枴偱巊傢傟偰偄傑偡丅

|

丂僩儕僈乕億僀儞僩丗庡側摿挜 |

丒丂嬝擏傗嬝嬝枌側偳偺擃晹慻怐偱嬞挘偑槾恑偟偨忬懺偵偁傝丄

丂丂怗傞偲嶕忬峝寢偲屇偽傟傞峝偄偟偙傝偑偁傞

丒丂偦偺晹暘偵埑敆傗巋寖傪壛偊傞偲尠挊側醬捝斀墳傪帵偟傑偡丅

丒丂捝傒偼媫惈偱塻偄捝傒偺応崌傕偁傟偽枬惈偱撦捝偺応崌傕偁傞

丒丂僩儕僈乕億僀儞僩偺怗恌偱曻嶶惈醬捝乮娭楢捝乯傪惗偠傗偡偄

僩儕僈乕億僀儞僩丗怗傟偰傒傞

枬惈揑側尐偙傝偺徢忬傪偍帩偪偺曽側傜帺暘偺庱傗尐傪怗偭偰傒傞偲

嬝擏偺拞偵峝偔偰僐儕偭偲偟偨傕偺傪姶偠偨偙偲偼偁傝傑偣傫偐丠

彫偝側暷棻傎偳偺傕偺偱偁偭偨傝丄恖偵傛偭偰偼彫摛傎偳偺戝偒偝偱

偁偭偨傝偟傑偡丅偦偺晹暘傪巜偱墴偡偲嫮偄捝傒傪姶偠傑偣傫偐丠

娙扨偵尵偊偽丄偦傟偑丄僩儕僈乕億僀儞僩偱偡丅

傑偨丄偦偺晹暘傪墴偟偰偄傞偲棧傟偨偲偙傠偵捝傒偑惗偠傞応崌偑

偁傝傑偡丅偦傟偑丄曻嶶惈醬捝乮娭楢捝乯偱偡丅

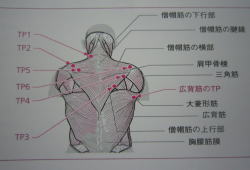

僩儕僈乕億僀儞僩丗敪惗応強

僩儕僈乕億僀儞僩偼恎懱偵偁傞嬝擏傗嬝嬝枌偑懚嵼偡傞晹埵側傜偽

偳偙偵偱傕敪惗偡傞壜擻惈偑偁傝傑偡丅嬝擏傗嬝嬝枌埲奜偱傕銯丄

恱懷丄崪枌丄娭愡曪丄旂晢丄旂壓慻怐側偳偵傕擣傔傜傟傑偡丅

僩儕僈乕億僀儞僩傪帺暘帺恎偱妋擣偡傞応崌丄愺憌偵偁傞嬝擏側傜

斾妑揑梕堈偵峝寢傪尒偮偗傞偙偲傕弌棃傑偡偑丄怺憌晹偵懚嵼偡傞

応崌偼尒偮偗傞偺偼彮偟崲擄偐傕偟傟傑偣傫丅

傑偨丄徢忬偑枬惈壔偟偰偄傞応崌側偳偱偼僩儕僈乕億僀儞僩傕暋悢

懚嵼偡傞偙偲傕偁傝栤戣偺夝寛傪傗傗偙偟偔偝偣傞尨場偵傕側傝傑偡丅

僩儕僈乕億僀儞僩丗敪惗梫場乮埆壔梫場乯

僩儕僈乕億僀儞僩傪敪惗偝偣傞庡側梫場偵偼埲壓偺傕偺偑偁傝傑偡丅

丒丂僗億乕僣丄壠帠丄堢帣丄夘岇側偳偱偺嬝擏旀楯傗晄椙巔惃

丒丂挿帪娫偺孞傝曉偟摦嶌乮棫偪巇帠丄僨僗僋儚乕僋側偳乯

丒丂娭愡偺婡擻忈奞丄娭愡墛丄枬惈嬝嬞挘

丒丂擔忢惗妶偱偺奜彎丄椻偊丄塣摦晄懌丄旀楯

丒丂撪憻丄撪暘斿宯偺婡擻忈奞

丒乮僈乕僪儖側偳乯掲傔晅偗丄埑敆姶偺偁傞堖椶側偳

丒丂怱棟揑僗僩儗僗丄晄揔愗側怘惗妶

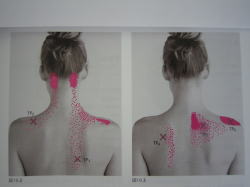

僩儕僈乕億僀儞僩丗娭楢捝

僩儕僈乕億僀儞僩偺戝偒側摿挜偺堦偮偵娭楢捝偑偁傞偙偲偼丄

偡偱偵偍揱偊偟傑偟偨丅僐儕偺偁傞嬝擏傪巜偱墴埑偡傞偲

捝傒巋寖偺斀墳偑偁傞偲摨帪偵偦偙偐傜棧傟偨応強偵傕摨條偺

斀墳傪姶偠傞偙偲偑偁傝傑偡丅傑偨丄捝傒傪慽偊傞晹埵偵尨場偑

尒偮偐傜偢丄偦偙偲偼暿偺棧傟偨晹埵傪巋寖偡傞偲摨條偺捝傒傪

姶偠傞偙偲傕偁傝傑偡丅捝傒偺偁傞晹埵偐傜棧傟偨応強偺巋寖偱丄

偟偐傕捝傒偺偁傞晹埵偵偼怗傟傕偣偢偵斀墳偑婲偒傞偨傔丄僩儕僈乕

億僀儞僩偵傛傞娭楢捝偼暿偺徢忬偲偟偰擣幆偝傟傞偙偲偑偁傝傑偡丅

傛偔抦傜傟偰偄傞椺偲偟偰丄

尐偵偁傞憁朮嬝偲偄偆戝偒側嬝擏偺僩儕僈乕億僀儞僩偼摢晹傗崁晹偵

娭楢捝傪傕偨傜偟丄偙傟偼曃摢捝傗妠娭愡徢偲娫堘傢傟傞偙偲偑偁傝傑偡丅

丂丂 丂丂

丂亙仠報偑僩儕僈乕億僀儞僩亜丂丂丂丂亙僺儞僋偺僝乕儞偑娭楢捝椞堟亜

寊晹偵偁傞嫻嵔擕撍嬝偺僩儕僈乕億僀儞僩傕婄柺偵娭楢捝傪傕偨傜偡

偺偱嶰嵆恄宱捝偲娫堘傢傟傞偙偲偑偁傝傑偡丅

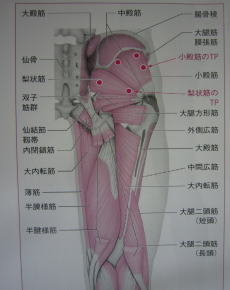

崢晹嬝傗揳晹嬝孮偺偦傟偧傟偺僩儕僈乕億僀儞僩傕偍怟偐傜壓巿偵

偐偗偰娭楢捝傪堷偒婲偙偟傑偡丅摿偵揳晹嬝偺彫揳嬝偺庛壔偵傛傞

僩儕僈乕億僀儞僩偼揳晹偐傜壓戁傑偱偺峀偄斖埻偵娭楢捝傪堷偒婲

偙偟丄崢捙僿儖僯傾傗嵖崪恄宱捝偲恌抐偝傟庤弍偑峴傢傟傞偙偲傕

偁傝傑偡丅

丂丂 丂丂

丂亙仠報偑僩儕僈乕億僀儞僩亜丂丂亙僺儞僋偺僝乕儞偑娭楢捝椞堟亜

傑偨丄僩儕僈乕億僀儞僩偑暋悢偁傞応崌傗丄愽嵼壔偟偰偄傞忬懺偱偼

捝傒偺敪惗尮偱偁傞僩儕僈乕億僀儞僩偺懚嵼偵婥晅偐偢偵尒夁偛偝傟傞

偙偲傕偁傝丄偙偺傛偆側応崌丄徢忬偑悢偐寧丄偁傞偄偼擭扨埵偱懕偔偙

偲傕偁傝丄暿偺怴偨側僩儕僈乕億僀儞僩傪惗傒偩偡梫場偵傕側傝傑偡丅

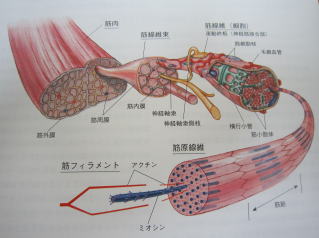

僩儕僈乕億僀儞僩丗嬝偺峔憿偲摥偒

嬝擏偵偼崪奿嬝丒暯妸嬝丒怱嬝偲偄偆俁庬椶偺嬝擏偑偁傝傑偡偑丄

偙偙偱偼僩儕僈乕億僀儞僩偑嵟傕敪惗偟傗偡偄崪奿嬝偵偮偄偰丄

嬝擏偺峔憿偲摥偒傪娙扨偵愢柧偟傑偡丅

嬝擏乮崪奿嬝乯偺婎杮惉暘偼懡悢偺嬝慇堐偐傜峔惉偝傟偰偍傝丄

偦傟偧傟偺嬝慇堐偼偝傜偵懡悢偺嬝尨慇堐偐傜峔惉偝傟偰偄傑偡丅

偝傜偵偙偺嬝尨慇堐偼傾僋僠儞偲儈僆僔儞偲偄偆擇偮偺偨傫傁偔幙

偺慇堐偑婯懃惓偟偔岎屳偵暲傫偱峔惉偝傟偰偄傑偡丅傑偨丄嬝慇堐偼

撪偲奜傪嬝枌偱曪傑傟偰偍傝丄嬝偺椉抂偱銯偵堏峴偟偰崪偵晅拝偟偰

偄傑偡丅擼偐傜偺巜椷偱傾僋僠儞偲儈僆僔儞偑屳偄偵廳側傝僗儔僀僪

偡傞偙偲偱嬝擏偼廂弅偟傑偡丅偝傜偵嬝擏偺廂弅偵傛傝銯偑堷偭挘傜傟丄

銯偑晅拝偡傞崪偵揱払偝傟傞偙偲偱丄塣摦偑婲偙傞偺偱偡丅

丂丂丂丂丂

嬝擏偺婎杮揑側惈幙偲偟偰偼丄

丒嫽暠惈偑偁傝丄恄宱偺巋寖偵斀墳偟傑偡丅

丒廂弅偡傞惈幙偑偁傝丄帺傜弅傓偙偲偑偱偒傞丅

丒怢挘惈偑偁傝丄嬝帺恎偑堷偒怢偽偝傟傞丅(帺傜偼怢挘偟側偄乯

丒抏椡惈偑偁傝丄廂弅丒怢挘屻偼尦偺挿偝偵栠傝傑偡丅

僩儕僈乕億僀儞僩丗嬝廂弅偺儊僇僯僘儉

嬝擏偑廂弅偡傞偨傔偵偼恄宱嵶朎偐傜偺巋寖偑昁梫偲側傝傑偡丅

偙偺帪丄恄宱嵶朎偐傜嬝擏傊巋寖傪揱払偡傞偺偼恄宱揱払暔幙偺

傾僙僠儖僐儕儞偑峴偄傑偡丅偙偺傾僙僠儖僐儕儞偑嬝嵶朎枌娫偵

曻弌偝傟傞偲揹婥揑嫽暠傪敪惗偝偣傞偺偱偡丅

嬝尨慇堐偼嬝彫朎懱偲屇偽傟傞偆偡偄枌偺傛偆側戃忬偺峔憿暔偵

傛偭偰庢傝姫偐傟偰偄偰丄偦偺拞偵偼戝検偺僇儖僔僂儉僀僆儞偑

挋偊傜傟偰偄傑偡丅

傾僙僠儖僐儕儞偺曻弌偵傛傝嬝彫朎懱偑巋寖偝傟傞偲嬝彫朎懱偐傜

僇儖僔僂儉僀僆儞偑嬝尨慇堐拞偵曻弌偝傟傑偡丅偙偺僇儖僔僂儉

僀僆儞偼傾僋僠儞偲儈僆僔儞傪寢崌偝偣傞嶌梡偑偁傝丄偦偺寢壥丄

嬝偺廂弅偑婲偙傝傑偡丅懡偔偺嬝尨慇堐偑摨帪偵廂弅偡傟偽崪奿嬝

慡懱偑抁偔側傞偺偱偡丅

偄偮傑偱傕傾僙僠儖僐儕儞偑曻弌偝傟偰偄傞偲嬝慇堐偼嫽暠忬懺偺

傑傑側偺偱丄栶栚傪廔偊傞偲傾僙僠儖僐儕儞偼僐儕儞僄僗僥儔乕僛

偲偄偆峺慺偵傛傝暘夝偝傟傑偡丅摨帪偵嵶朎撪偺僇儖僔僂儉僀僆儞傕

僄僱儖僊乕暔幙偺俙俿俹乮傾僨僲僔儞嶰儕儞巁乯偵傛偭偰嬝彫朎懱偵

庢傝崬傑傟丄廂弅忬懺偺嬝偼抩娚偟丄師偺廂弅偵旛偊傑偡丅

曕偔丄憱傞丄儃乕儖傪搳偘傞丄墧昅傪埇傞丄傑傇偨傪暵偠傞側偳

恎懱偺塣摦偼偙偺嬝擏偺廂弅偲抩娚偺孞傝曉偟偱峴傢傟偰偄傑偡丅

偪側傒偵丄偙偺傾僙僠儖僐儕儞偲僐儕儞僙僗僥儔乕僛偲偄偆尵梩傪

偳偙偐偱帹偵偝傟偨曽傕偍傜傟傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅

偁偺僆僂儉恀棟嫵偵傛傞僒儕儞帠審偱偙偺擇偮偺暔幙偺摥偒偵偮偄偰

僥儗價側偳偱夝愢偝傟偰偄偨偺偱丄婰壇偝傟偰偄傞曽傕懡偄偺偱偼

側偄偱偟傚偆偐丅

僩儕僈乕億僀儞僩丗宍惉偺儊僇僯僘儉

嬝偺廂弅偲抩娚偺孞傝曉偟偵傛傝恎懱偺塣摦偼峴傢傟偰偄傑偡偑丄

嬝嬞挘傗嬝旀楯丄奜彎側偳偱嬝擏撪偺彫朎懱偑懝彎傪庴偗傞偲偦

偺廃曈偺僇儖僔僂儉僀僆儞偼庢傝崬傑傟偢曻弌偝傟偨傑傑偺忬懺

偲側傝丄嬝擏拞偵廂弅偟偨忬懺偺晹埵偑敪惗偟傑偡丅偙偺嬞挘忬

懺偵傛傝廃曈偺寣棳偼尭彮偟丄偦偙偵嫊寣偑惗偠傞偲巁慺偲塰梴

晄懌偵娮傝傑偡丅

傑偨丄僇儖僔僂儉僀僆儞偼俙俿俹偵傛傝庢傝彍偐傟傞偺偱偡偑丄

偙偺僄僱儖僊乕暔幙偺俙俿俹傪嶌傞偵偼巁慺傪昁梫偲偡傞偨傔丄

巁慺偑晄懌偟偨忬懺偱偼俙俿俹偺嶻弌偼惂尷偝傟偰偟傑偄傑偡丅

俙俿俹偺尭彮偲僇儖僔僂儉僀僆儞偺崅擹搙偼峏側傞嬝廂弅傪彽偒

偦傟偵傛傝寢愡峔憿偑宍惉偝傟傑偡丅

偙偺寢愡峔憿偑僩儕僈乕億僀儞僩傪嶌傝偩偡偲尵傢傟偰偄傑偡丅

僩儕僈乕億僀儞僩偺敪惗佀醬捝暔幙偺曻弌佀捝傒偵傛傝岎姶恄宱

偼嬞挘忬懺偑懕偔佀寣娗偺廂弅佀寣棳偺掅壓佀巁慺丒塰梴晄懌佀

捝傒偺憹嫮佀岎姶恄宱偺嬞挘佀埆弞娐偺孞傝曉偟...

偝傜偵丄捝傒偺偁傞晹埵偼婡擻掅壓佀懠偺晹埵偵傛傞戙彏塣摦佀

惓忢側晹埵偺晧扴憹佀埨掕惈丒僶儔儞僗偺掅壓佀惓忢晹埵偺懝彎

佀捝傒偵傛傞婡擻掅壓佀埆弞娐偺孞傝曉偟乮徢忬偺奼戝丒暋嶨壔乯

庱傗尐偺僐儕偩偗偩偭偨偺偑丄偩傫偩傫偲摢捝傕婥偵側傝偩偟偨丄

嵟嬤榬傑偱僔價儗傞傛偆偵側偭偰偒偨丄側偳偼傛偔偁傞帠椺偱偡丅

埆弞娐傪孞傝曉偝側偄丄徢忬傪奼戝偟側偄丄暋嶨壔偟側偄丄挿婜壔

偟側偄偨傔偵偼憗傔偺懳張偵搘傔傑偟傚偆丅

僩儕僈乕億僀儞僩丗巤弍偵偮偄偰乮僯儌僥僋僯僢僋乯

僩儕僈乕億僀儞僩傊偺懳張朄偵偼偄偔偮偐偁傝傑偡偑丄摉堾偱偼

嫊寣惈埑敆傪梡偄偨僯儌僥僋僯僢僋傪拞怱偵僩儕僈乕億僀儞僩傪

彍嫀偟偰偄偒傑偡丅

栤恌丄帇恌偐傜巔惃偺昡壙丄埑捝晹埵偺昡壙丄娭楢捝偺僷僞乕儞

側偳偱僩儕僈乕億僀儞僩傪摿掕偟偰偄偒傑偡丅

偦偺晹埵傪庡偵曣巜偱悢昩娫堦掕偺帩懕埑傪壛偊偨屻丄偡偽傗偔

夝曻偟傑偡丅偙偺張抲傪徢忬偵墳偠偰悢夞孞傝曉偟傑偡丅

曣巜偵傛傞堦掕偺帩懕埑偵傛傝丄埑敆偝傟偰偄傞晹埵偼嫊寣忬懺傪

嶌傝傑偡偑丄埑敆偐傜偡偽傗偔夝曻偡傞偙偲偱斀幩揑偵寣娗偑奼挘

偝傟寣塼偺弞娐偑岦忋偟傑偡丅偙傟偵傛傝僩儕僈乕億僀儞僩偵偁傞

醬捝暔幙傗戙幱暔偺攔弌偑懀恑偝傟丄偝傜偵丄巁慺傗俙俿俹偺嫙媼

傕懀偝傟傞偺偱偡丅

寣娗偺奼挘佀寣棳偺夵慞佀巁慺丒塰梴偺嫙媼佀懝彎晹埵偺廋暅佀醬捝

暔幙丒戙幱暔偺彍嫀佀捝傒偺寉尭佀岎姶恄宱偺埨掕佀寣棳偺埨掕....

岲弞娐偺僒僀僋儖傪嶌傞偙偲偱徢忬偺寉尭丄夝徚偑恾傟傑偡丅

曣巜偵傛傞埑巋寖偼嫮偡偓側偄傛偆丄忢偵拲堄傪暐偄側偑傜峴偭偰

偄傑偡丅偨偩偟丄捝傒偺姶妎偼擭楊傗惈暿丄徢忬偺婜娫丄僗僩儗僗

偺掱搙側偳偱堎側傝傑偡丅偦偺偨傔丄巤弍拞偺捝傒偺桳柍丄掱搙丄

幙側偳傪忢偵儌僯僞乕偝偣偰偄偨偩偄偰偄傑偡丅傕偟丄埑偑嫮偡偓

傞摍丄彮偟偱傕婥偵側傞偙偲偑偁傟偽偍婥寉偵偍怽偟弌偔偩偝偄丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂儁乕僕偺僩僢僾仾/儂乕儉 |