�{�ߏǂƂ͊{�₻�̊߂̎���ŋN�����Q�̂��Ƃ������܂��B

��ȏǏ�Ƃ��āA

�E�@�J����Q�i����傫���J�����Ȃ��j

�E�@�H�ו������ގ��ɒɂ݂�����

�E�@�{�ߎ��ӂ̒ɂ݂��a��

�E�@�{�߂̎G���E�N���b�N��

�E�@���ݍ��킹�Ɉ�a��������

�{�ߏǂł͂قƂ�ǂ̏ꍇ�ŁA�����̂�������A

�܂��͂������̏Ǐ�����đi�����܂��B

�������A�X�|�[�c�⎖�̂Ȃǂɂ��{�߂ւ̊O����

�߃��E�}�`�ɂ�锭�ǂ́A�{�ߏǂɂ͊܂܂�܂���B

�܂��A��L�ȊO�ɂ������Ǐ�Ƃ���

�E����

�E����

�E�߂܂�

�E������

�E�����_�o������

�E���a

�Ȃǂ����Ƃ�����܂��B

���Ɋ{�߂̋߂��ɂ͎O���_�o���ʐ_�o�A����_�o�A�����_�o�Ȃ�

�̔]�_�o�����s���Ă���̂ŁA�{�߂̖�肪���ӑg�D�ɗl�X�ȉe��

��^���邱�Ƃ��l�����܂��B

�{�߂͉��{�������{���������������{�|�ɂ͂܂荞�ނ悤�ɂ���

�߂��`�����Ă��܂��B

�{�߂����̉��߂Ɠ��l�ɐx�т�ߕ�ɂ�����Ă���̂ł�

���A�{�߂ł͊J�����ɉ��{�������{�|�����E�ł���悤�ɔ�r�I��

�₩�Ȑx�тɂ������ۂ���Ă��܂��B

���̂��߁A�F����̒��ɂ��傫�Ȃ����т���������A����傫���J����

�������ɁA�u�A�S���͂��ꂻ���ɂȂ����v�Ƃ����o�������ꂽ�����A

����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

a.<����>

�@ �@

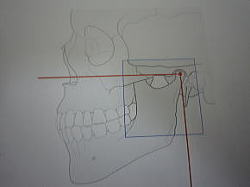

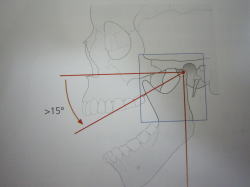

b.<�J����>

�@ �@

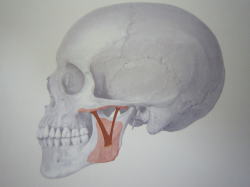

a.��������Ă����Ԃł͉��{���͉��{�|�Ɏ��܂��Ă��܂����Ab.��

����傫���J������Ԃł͉��{�����O���Ɉړ����܂��B

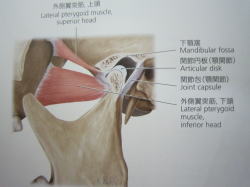

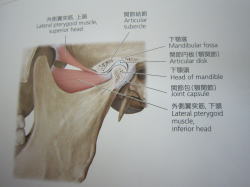

���{���Ɖ��{�|�̊Ԃɂ͊߉~������A���̊J���ł̉��{���̑O����

����ւ̊����^����^�����X���[�Y�ɂ��Ă��܂��B

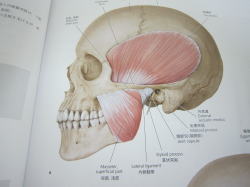

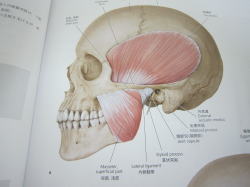

�Ƃ��̓���

�ɂ͙��A�����A�������ˋA�O�����ˋȂǂ���v�ȓ�����

�ʂ����Ă��܂��B

�@ �@ �������i���j �������i���j

���͂ق����̕����ɕt�����Ă���ؓ��ʼn��{�������サ����A���{

��O�ɓ˂��o����p������܂��B

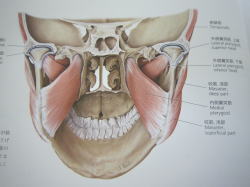

�@ �@ ���������i���j ���������i���j

�����͙̒��ł͍ł����͂ȋؓ��ŁA���{�������シ��ƂƂ���

����̋ؑ@�ۂ͉��{��������Ɉ����i�{���������߂�j��p������܂��B

�@ �@ ���������ˋ��i���j ���������ˋ��i���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@���������ˋ�

�������ˋ����{�������シ���p������܂��B���̋ؓ��͉��{���̓���

�ɕt�����Ă���̂ŁA���⑤���̂悤�ɊO����ȒP�ɐG��ċ̏��

���m�F���邱�Ƃ͏o���܂��A���̋ؓ������̉^����Q�ɑ����֗^

���Ă��܂��B

�@ �@ ���O�����ˋ��i�J���j ���O�����ˋ��i�J���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���A���O�����ˋ�

�O�����ˋ͊߉~�ɕt�����Ă���A���̋ؓ��̎��k�ɂ��߉~��

�O���Ɉ��������邱�ƂŊJ���^�����N����܂��B���̂��߁A�J������

�ɂ݂�^����Q�ɂ͂��̋ؓ����傫���֗^���܂��B

�J���^���ɂ��O�����ˋ؈ȊO�ɂ��A

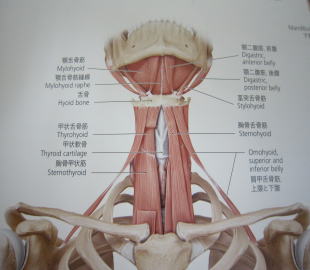

�@���㍜��̋� �@���㍜��̋�

�@�@�{��

�@�@�s�ː㍜��

�@�@�I�g�K�C�㍜��

�@�@�{�㍜��

�@

�@���㍜���،Q��

�@�@�����㍜��

�@�@�����b���

�@�@�b��㍜��

�@�@���b�㍜��

�Ȃǂ��⏕�E���͋Ƃ��č�p���Ă��܂��B

�{�ߏǁF����

�{�ߏǂ̔��ǂɂ͂������̌������l�����܂��B

�E�j��A��������A��������Ȃǂ̕�

�E�������Q��L�w,���Ղ̘c�݂Ȃǂ̕s�ǎp��

�E�{�̖����B�⎕�Ȏ��Ì�̊��ݍ��킹�̕s��

�E���_�I�ȃX�g���X

���̑��ł͎��̎��Âł́A���Ò��͌���傫���J���邽�߁A

�{�߂₻�̎��ӂ̋ؓ��ɉߓx�̕��S�������邱�ƂƂȂ�A

���Â��I������Ɋ{����ӂ̈�a����i������������܂��B

�{�ߏǁF���@�̎{�p

���@�ł͊{�̏Ǐ�̕��ł��܂��́A�S�g�̕]�����s���܂��B

���Ƃ��X�g���X���W�����{�̖��ł́A���ْ̋�����

���W���̘c�݂���ł̘c�݂������N�����v���ɂȂ�܂��B

���l�ɁA���Ղ̘c�݂�葫�̊߂̖������Ȃǂ�

�e�����Ă��邱�Ƃ����Ȃ��炸���邩��ł��B

�S�g�̕]���̌�A���̂��镔�ʂ̕]�����s���܂��B

�E���{���̍��E�̃o�����X�A�Y��

�E�����т�����A�ڂ̈ʒu�Ȃǂ̍��E�̃o�����X�A�Y��

�E�J�����A�����̒ɂ݂ƃN���b�N��

�E�J���̉��{���̑O��E���E�̂��ׂ�

�E�J�����̉��{���̉����i�ڈ��Ƃ��ďc�Ɏw�R�{�����邩�ǂ����j

�E���ݍ��킹�ł̎���̕���. . .

�Ȃǂ̕]����������ɁA�{�p���s���܂��B

�{�p�̓��e��

�E���Ղ���Ғ��S�̖̂�蕔�ʂ̒���

�E�Ƃ��̊֘A�E���͋̒���

�E���W���S�̂Ɖ��{���̃o�����X����

�Ȃǂ𒆐S�ɍs���܂��B

��֘A�̒����A�߉^���̒����ł�

�������ƌ��̊J�^�������Ă��炢�Ȃ���

�������Ă����܂����A�X�̏�Ԃɍ��킹��

�ɂ݂̂Ȃ��͈͂ōs���܂��̂ł����S���������B

�{�ߏǁF�Z���t�P�A�Ɨ\�h

�E�{�ɒɂ݂��a��������Ƃ��͍d�����̂͂Ȃ�ׂ��T����B

�E�傫�������J�����ɍςނ悤�Ɍ��ɓ���镨��������������B

�E�������ގ��͍��E�ǂ��炩�ɕ炸�A�ϓ��Ɋ��ޏK��������B

�E���ӎ��ɍs���j��₭������Ȃǂ̕Ȃ�����A�T����悤�ɐS������B

�E�����Q�����i�������Q�Ȃǁj�ɒ��ӂ��āA�K�x�ɑ̈ʕϊ����s���B

������⍘�̒ɂ݂Ɠ����悤�Ɋ{�̕s�������i�̐����K�������������Ƃ�

�Ǐ�̉��P�∫����h�����Ƃ͉\�ł��B

���Ɋ{�̕s���͗F�l�A�Ƒ��Ƃ̉�b��H���̊y���݂��傫�����������̂�

���ꎩ�̂����Ȃ�̃X�g���X�ƂȂ�܂��B����ɁA�Ǐd�x�̏ꍇ�ł́A

�����ɐH�ׂ��Ȃ����ߑ̏d�̌�����h�{�s���A�h�{�s�ǂɊׂ�₷���A

�̒�������₷���Ȃ�܂��B

�������Ԃ����1���ł��������P�Ɍ����Ď������g�ŏo���邱�Ƃ�

�������A�ȒP�Ȃ��Ƃ���ł����s���Ă݂Ă͂������ł��傤���B

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�[�W�̃g�b�v��/�z�[�� |